遺言書の作成が特に必要なケース

ここでは、遺言書を作成しておくべきケースを見てみましょう。

目次

法定相続ではない相続を望むのであれば遺言書は必須ツール

民法で「遺言書を書かなければならない方」が定められているわけではありません。

本来あるべき姿は、遺された親族が話し合いによってそれぞれの相続分を決めることだと思います。

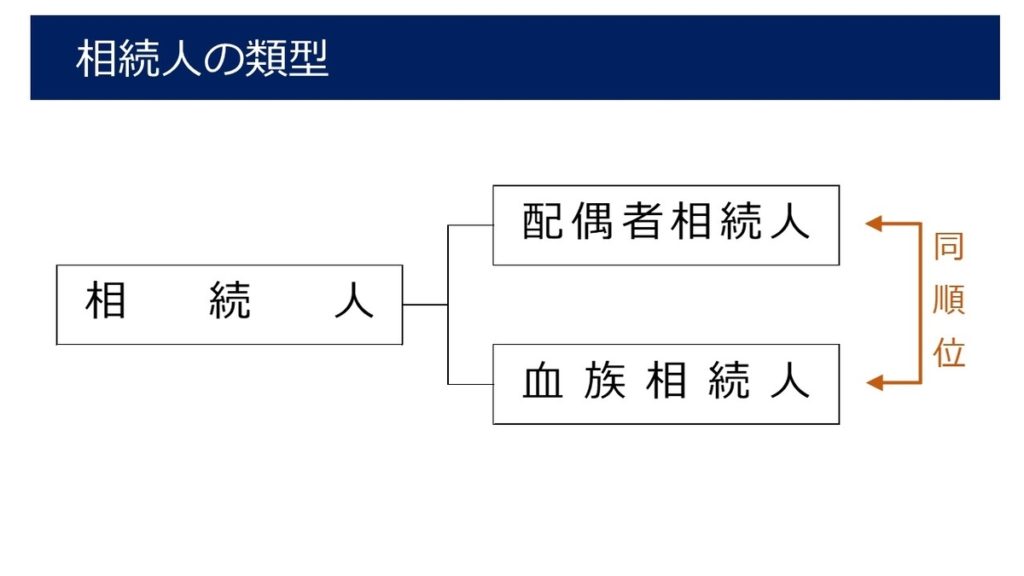

しかし、話し合いによっても解決しないケースも考えられるので、民法では遺言によって特に指定がされていなければ、相続財産は亡くなった人の「配偶者」(配偶者相続人)と「一定の血族」(血族相続人)に相続されると定めています。

このように民法で定められている親族を「法定相続人」といいます。

一方、遺言書があれば、民法が定める割合ではなく、財産を残して亡くなった方の自由な意思によってどの財産を誰に相続させるのかを決めることができます。

つまり、法定相続ではない相続を望むのであれば、遺言書を残すことは必須となります。

遺言書の作成が特に必要なケース

では、どのような人が「遺言書の作成が特に必要な方」なのか、具体的に事例を見てみましょう。

子供がいない場合

配偶者が財産の全部を相続できるとは限りません。

法定相続分は、亡くなった人の父母や祖父母(直系尊属)が生存している場合は3分の2、父母や祖父母が生存しておらず兄弟姉妹がいる場合(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥や姪がいる場合)は4分の3のみです。

遺言書がないと、連絡の途絶えている甥や姪が法定相続人になる場合もあります。

事実婚カップルの場合

遺族年金は事実婚であってももらうことができます。

しかし、民法上の配偶者にならない事実婚では配偶者相続人になることができません。

つまり、遺言書がなければ何も相続できないということです。

結婚はしているが別のパートナーとカップルの場合

事実婚カップルの場合と同じ考え方で、民法上の配偶者にならないので遺言書がなければ何も相続できません。

なお、認知をしていない子がいる場合、遺言書によって認知することも可能です。

生存している配偶者や血族がまったくいない場合

亡くなった人に法定相続人がおらず、かつ遺言書もない場合、一定の手続きを経てその財産は国のものとなります。これを「国庫帰属」といいます。

子どもの配偶者に財産を相続させたい場合

子どもは血族になりますが、子どもの配偶者は血族になりません。

介護などで世話をしてもらったことに対する気持ちとして財産を相続させたい場合は遺言書が必要です。

先妻の子がいる場合

遺産分割協議に委ねると争続が発生する可能性の高いパターンです。

先妻は配偶者でないので相続人にはなりませんが、先妻の子は「子ども」なので、「後妻」「後妻の子」とともに相続人になります。

事業を引き継ぐ特定の子に会社の株式を相続させたいオーナー社長の場合

遺留分や事業承継税制も絡み複雑な事案になります。

株式をどのように評価するのかも含め、長期的な視点を持って対策を講ずる必要があります。