東リ事件 ~偽装請負により直接雇用が認められた初めての判例~

令和2年3月13日/神戸地方裁判所(平成29年(ワ)2030号)

令和3年11月4日/大阪高等裁判所(令和2年(ネ)973号)

令和4年6月7日/最高裁判所(令和4年(オ)228号、令和4年(受)278号)

目次

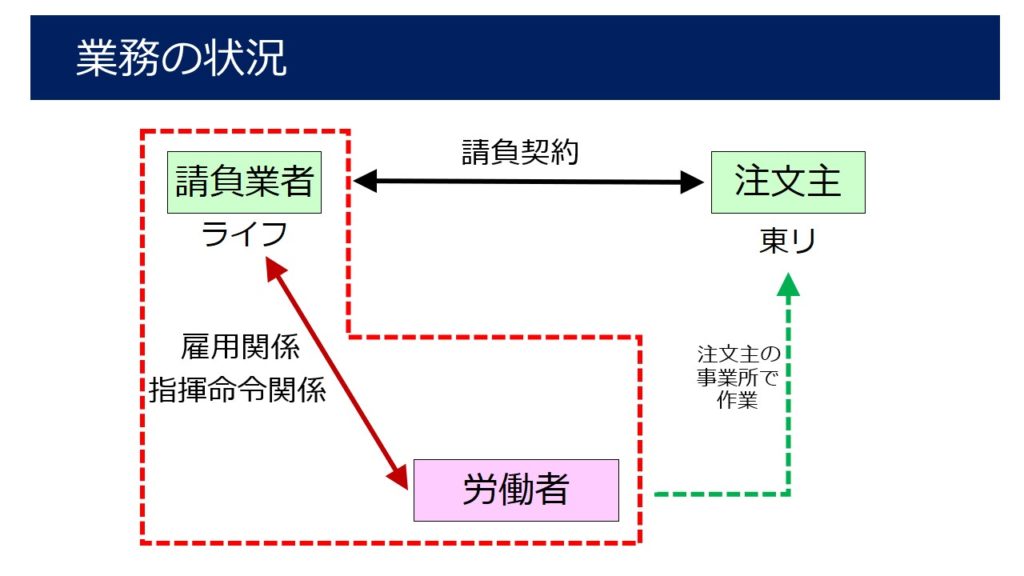

どのような事件ですか

事案の概要

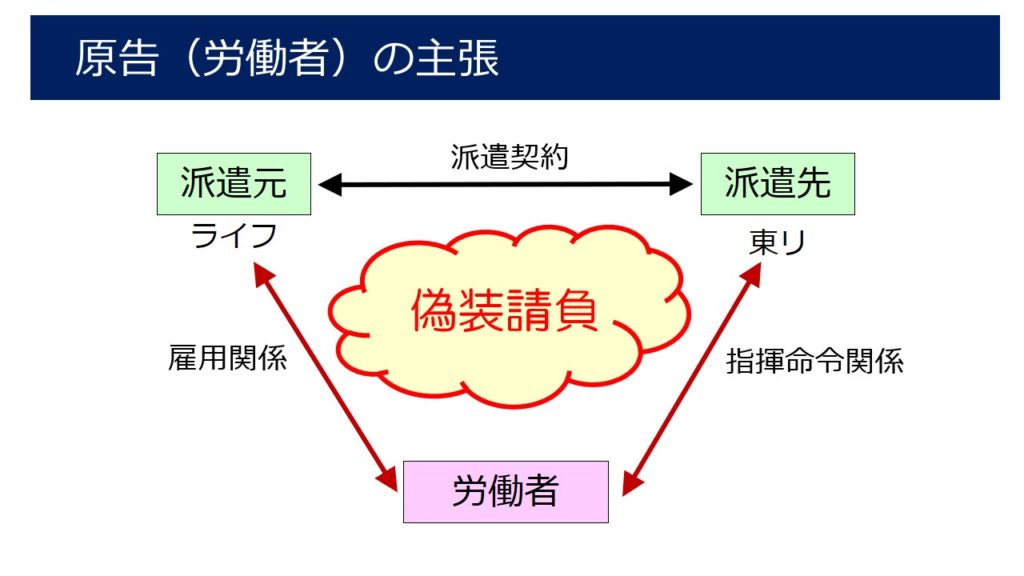

- 請負契約の注文主である東リは、製造作業を請け負ったライフ・イズ・アート(ライフ)の従業員に対して直接作業工程の指揮命令をしていたのであるから偽装請負である、東リは労働者派遣法に規定するライフ従業員へ直接雇用の契約申込みがあったとみなされる、と原告のライフ従業員(5人)が主張。

- ライフ従業員は、東リからの直接雇用契約の申込みについて、いずれも期限内に承諾の意思を示したので直接の雇用契約が成立している、と主張。

- よって、東リは雇用契約成立以後の賃金(毎月約25万円×5人)を支払うよう訴えた。

裁判の結果

- 1審 神戸地方裁判所

原告(労働者)の請求をいずれも棄却 → 「偽装請負等の状態(注文主からの指揮命令)」を認めなかった - 2審 大阪高等裁判所

原判決を取消、みなし申込みの成立と労働者からの承諾による直接雇用契約を認め、未払賃金の支払いを命じる → 直接雇用契約の成立を認めた - 最高裁判所

上告、上告受理いずれも棄却 → 直接雇用契約の成立を認めた高裁判決が確定

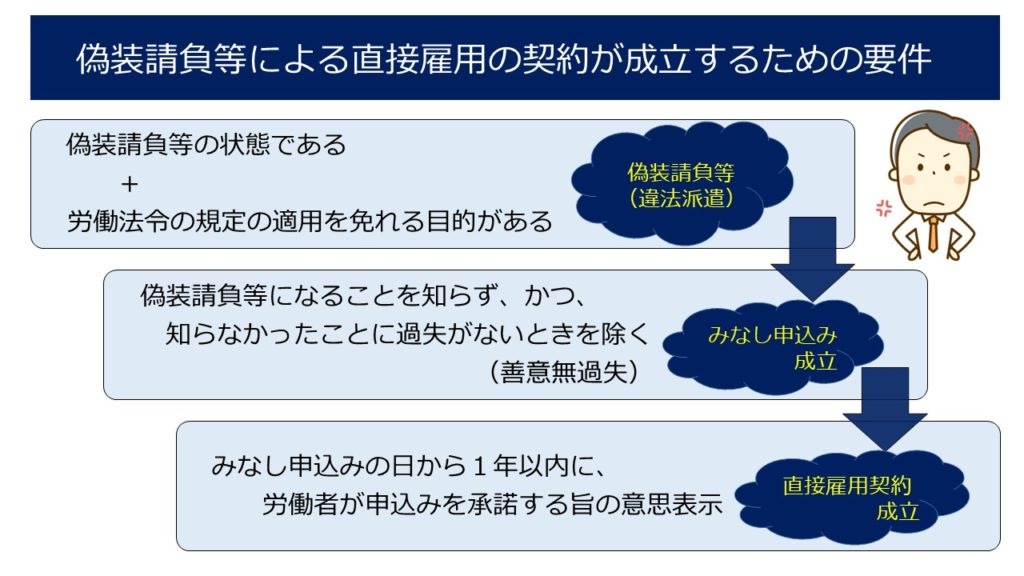

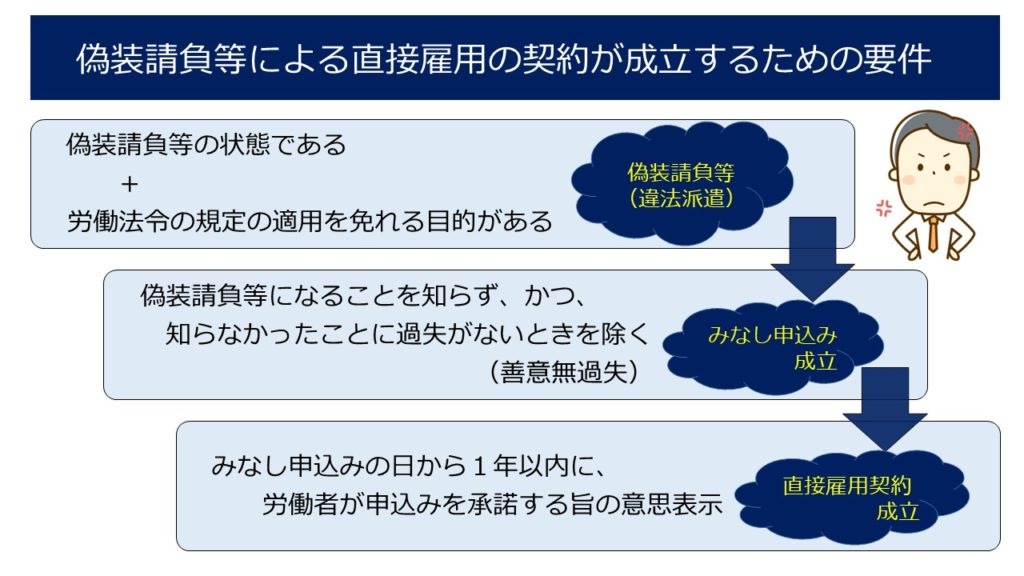

労働者派遣法の改正で、「労働契約申込み みなし制度」は平成27年10月から施行されています。この制度の対象となる違法派遣5類型の一つである「偽装請負等」について、直接雇用を認めた初の裁判例になります。

何について争われたのですか

実際の作業スキームは、東リから指揮命令がなされた偽装請負等の状態であったか

偽装請負等の状態にあったかどうかについては、厚生労働省から公表されている「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」に当てはめて判断を行っています。

ライフが自ら業務の遂行に関する指示等を行っていたか

1審 神戸地裁

東リは機械の保守等を除いてライフの個々の従業員に業務遂行上の指示をしておらず、ライフは、被告から独立して業務遂行を行っていた。

(理由)

- 直近は東リの従業員がライフの従業員を直接指導することはなかったこと。

- ライフの現場責任者が配置されていたこと。

- ライフの従業員は東リの従業員と同じ作業着を着用していたが、ヘルメットに緑色のテープが貼られ、東リの従業員とは区分されていたこと。

- 原材料は東リから供給されていたが、その発注はライフからなされ、その在庫管理もライフにおいてされていたこと。

- 東リの製造課等との間のメールはライフの責任者と送受信がされており、ライフの従業員個人との間でメールの送受信がされることはなかったこと。

- 東リが作成した製造過程における留意点等をまとめた伝達事項は、ライフの個々の従業員ではなく、責任者に対して交付され、これが作業場の掲示板に掲載されており、一部を除き東リの従業員がライフの個別の従業員に対し業務上の指示をしていたとまではいえないこと。

2審 大阪高裁

1審判決を否定

ライフは、形式的には「協議」という形をとっていたが、実態は東リによる具体的な業務遂行上の指示であり、業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っていたとはいえない。

(理由)

- 東リの製造課等との間のメールはライフの責任者と送受信がされており、また、東リが作成した製造過程における留意点等をまとめた伝達事項は、ライフの個々の従業員ではなく、責任者に対して交付されており、外見的には東リのライフ社に対する業務遂行上の指示が遂行責任者を通じてなされていたように見える。

- しかし、伝達された情報の内容をみれば、東リの技術スタッフの作成した伝達事項は具体的な作業手順の指示であり、その伝達事項とは別にライフが独自のノウハウや専門的知見に基づき具体的な作業手順を検討し、考案するなどしていた形跡はない。

- また、ライフが東リからの製造依頼に対し、製造日程の変更を求めたり、内容について交渉したりしていたことをうかがわせるようなものはなく、逆にライフが作成した製造日程表について東リの技術スタッフから修正を受けることもあった。

つまり、作業遂行の速度、作業の割り付け、順序を自らの判断で自由に決定することができたとはいえない。 - さらに、ライフ独自の品質検査や検品を行っていたということはなく、製造依頼書の交付や製造日程表の作成をもって、請負契約の受発注のプロセスであると評価することはできない。

ライフが自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っていたか

1審 神戸地裁

ライフが自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っていた。

(理由)

- ライフの従業員の勤怠管理はライフが行い、時間外労働はライフの社長の判断でなされていたこと。

- ライフの従業員の勤務評定はライフの社長が行っていたこと。

2審 大阪高裁

1審判決を否定

ライフは、単に労働者の労働時間を形式的に把握していたにすぎず、労働時間を管理していたとはいえない。

(理由)

- 東リ側が日程の設定、議事録の作成をしている会議にライフの従業員が出席し、用具のメンテナンス方法や製品のクレームについて東リから説明や指示があった。

- 製造過程で大量の不良品が発生し、工程の生産予定を変更する必要が生じた際に、ライフの社長やライフの現場責任者は関与していなかった。

- ライフの社長は、自社の従業員の労働実態を把握・管理しておらず、不要な残業をなくすことについて一般的・抽象的な呼びかけはしていたものの、現場の実態や個々の従業員の稼働状況に即した具体的な指導を行っていない。

ライフ社が、服務規律に関する指示等や労働者の配置の決定等を行っていたか

1審 神戸地裁

ライフは、その従業員に対し、服務規律に関する指示をするとともに配置を決めていた。

(理由)

- ライフの従業員が事故を引き起こしたときには、ライフの現場責任者がその従業員を指導しており、東リに対しては、事故報告をするにとどまっていたこと。

- 東リは、ライフ従業員に対し、安全講習への出席を求め、工場内の整理整頓を実施する活動への協力を求められていたものの、あくまでも工場の保安安全に留まっており、それ以上にライフの個々の従業員に対する業務遂行上の指示をするようなものであることはうかがえないこと。

- シフト変更や欠員の補充等はライフ社内でなされていたこと。

2審 大阪高裁

1審判決を否定

ライフは、その従業員に対し、服務規律に関する指示をするとともに配置を決めていたとはいえない。

(理由)

- ライフの従業員が事故を引き起こしたとき、会社としてライフが従業員の服務規律に関する指示を行っていない。

- ライフの従業員が有給休暇を取得する際、応援者の手配に東リの従業員が関与しており、ライフの社長は関与していない。

ライフ社が、請け負った業務を自らの業務として東リから独立して処理をしていたか

1審 神戸地裁

ライフは、請け負った業務を自らの業務として東リから独立して処理をしていた

(理由)

- ライフと東リとの間に、資本関係や役員等の人的関係は存しないこと

- ライフにおける製品の原材料は、東リが関連会社の分を含めて一括して購入したものから供給されており、ライフ社と東リとの間で価格について交渉等はされず、請負代金とは別に別途清算等はされていなかったこと。

- ライフは、東リから現場事務所を無償で貸与され、製造ラインを月額使用料2万円として東リから賃借していたこと。

- 業務請負契約の請負代金は定額で、製造した製品の数量や出来高に増減しないものであったが、ライフの従業員の労務単価を基礎として算定されたものではなく、製造原価等を考慮して定められたものであったこと。

- 業務請負契約には、製品に瑕疵があった場合、ライフは瑕疵修補の責任を負い、東リは請負契約を解除することができる旨の定めがあるが、東リは、ライフ社に対し、これらの法的責任の履行を求めたことはないが、製品に不具合が生じた場合、ライフ社から東リに対して報告等がされていたこと。

- ライフ社の従業員は、過去には東リの従業員と混在状況で作業し、東リの熟練労働者から指導を受けたことがあった。しかし、その後、ライフは、自社の職員を中心に工程内教育・指導を行うなど、従前蓄積されたノウハウ等を有するライフの一部門というべき存在で、自ら社内教育をしていたこと。

2審 大阪高裁

1審判決を否定

ライフは、自らの業務として東リから独立して処理をしていたとはいえない。

(理由)

- 業務請負契約の請負代金は定額であり、製品に不具合が生じた際にライフから東リに対して報告等がされていたが、契約に基づきライフが東リから請負人としての法的責任の履行を求められたことは一度もない。

- ライフは東リから現場事務所を無償で貸与され、製造ラインを月額使用料2万円として東リから賃借していたが、月額使用料2万円の根拠は不明である。

また、製造機械の貸与について、修理費の負担については定めや負担について協議された形跡はなく、東リが修理費の一切を負担していた。 - 東リから増産要請があった際、ライフの社長が派遣労働者3名を増員することを企図したものの、短期間の教育期間では対応できないと現場から反対があり実現しなかったように、ライフには独自に製造工程で必要な社員教育を行う能力やノウハウはなかった。

東リに労働法令等の適用を免れるという目的があって偽装請負を行っていたのか

1審 神戸地裁

1審では、偽装請負等の状態でないとしたので、判断をしていない。

2審 大阪高裁

偽装請負等を行うことに、労働法令等の適用を免れるという目的があったものと推認することができる。

(理由)

- 東リは約18年にわたり偽装請負を継続しており、その間、何回か法改正がなされた際に外形的に従業員の混在は解消させたものの、製造工程においてライフの従業員へ業務遂行上の具体的な指示を続けて、偽装請負等の状態を解消することはなかった。

- 東リは、日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けており、また、その状態が継続されたことに特段の事情もないので、偽装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で役務の提供を受けていたものと推認することができる。

原告(労働者)は労働契約のみなし申込みに対して承諾の意思表示をしたといえるか

- 原告5人のうちの1人は、ライフを整理解雇された後にみなし申込みに対する承諾の意思表示をしているが、「偽装請負等が解消された日から1年以内」という期限内(東リが みなし申込みを撤回できない期間内)に意思表示をしており、東リと直接雇用の契約が成立している。

- 他の4人については争いがない。

判決文から読み取れるポイント

この裁判は、労働組合からの脱退を拒否したために実質的に整理解雇されたライフ従業員に対する不当労働行為が発端になっています。

平成31年4月25日、兵庫県労働委員会は不当労働行為と判断したものの、裁判へ移行したものとなります。

結果的に、最高裁で上告棄却がされて判決が確定するまでに長期間を要してしまいました。そのため、判決確定までに約5年を要し、東リは多額の未払賃金(月25万円×12か月×5年×5人分で約7500万円?)を支払う必要が生じてしまいました。かなりインパクトのある金額だと思います。

裁判所の判断に関する詳細分析

「偽装請負等の状態である」かどうかを判断するために、地裁、高裁とも「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」という厚生労働省が公表している基準を使いました。同じ事象を同じ基準に当てはめたにもかかわらず、地裁では「偽装請負等の状態ではない」と判断し、高裁では「偽装請負等の状態である」と判断されています。

この分野はこれから判例が積み重なるのでしょうが、法改正がされた趣旨からも、以前より厳しい判断がなされる傾向になりつつあるのかもしれません。

また、1審ではこのステップまで進みませんでしたが、東リに「労働法令等の規定の適用を免れるという目的がある」かについても厳しい判断が下されています。

このケースで、東リは請負からきちんとした派遣契約へ移行する中で、従来の請負先であるライフが従業員を整理解雇し、新たに派遣契約をする派遣元事業者での採用にあたり、組合を脱退しなかった従業員を採用しなかったことが労働紛争の始まりになっています。

請負から派遣(別会社)に切り替えた後も従前と同じ態様で製造を継続していることを指摘し、「むしろ、切り替え前において、被控訴人が偽装請負等の状態を認識しながら、これを改善することなく組織的に偽装請負等の状態を継続していたことを推認させるものということができる。」と厳しい判断をしています。

労働者性をめぐるフリーランスの考え方が変化していく中、類似する偽装請負等を争点とした訴訟も今後増えることが考えられます。

この判例でわかるように、「労働契約申込み みなし制度」は、外注先の従業員を直接雇用しなければならなくなるというインパクトの大きな制度です。自社の外注形態について本当に問題がないのか、改めてきちんと検討することが必要ではないでしょうか。