相続で争族とならないために(遺留分)

ここでは「遺留分」について解説します。

遺留分を考慮せずに遺言状を作成すると、将来、残された親族間で争いが発生する場合があることから十分な配慮が必要です。

目次

遺留分とは

遺留分とは、民法上、一定の相続人に認められている最低限取得できる財産の割合のことをいいます。

本来、遺産は亡くなった方の財産ですから、遺言でどのような処分も可能のはずです。

しかし、亡くなった方に近い関係の方は、多かれ少なかれ遺産に対する期待があることが常ですから、民法もこの期待を保護することとしています。

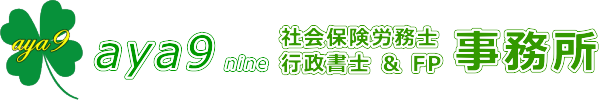

遺留分のある権利者、ない権利者

相続人の中で遺留分の権利がある方は次の通りです。

- 配偶者(=配偶者相続人)

- 子(代襲相続人を含む)(=第1順位の血族相続人)

- 直系尊属(両親、祖父母など)(=第2順位の血族相続人)

一方、「兄弟姉妹」(代襲相続人を含む)(=第3順位の血族相続人)に遺留分は認められていません。

亡くなった方からはやや遠い関係になるので、遺産に対する期待はそれほど大きくない、ということでしょうか。

遺留分の割合

配偶者、子、直系尊属が持つ遺留分の割合は 、原則が2分の1、例外が3分の1になります。

例外のパターンは1つしかありません。「相続人が直系尊属のみである場合」だけなので、先に例外から解説します。

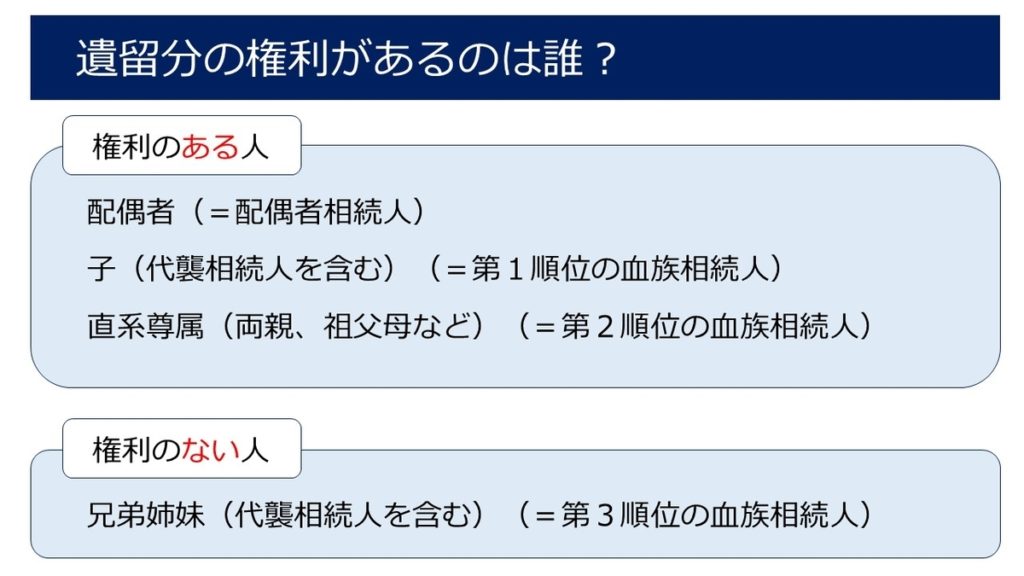

遺留分の割合が3分の1になるケース(例外)

遺留分の割合が3分の1になるのは、亡くなった方の配偶者が先に亡くなっている(または、もともと配偶者がいない)かつ 子供や孫がいない(または、先に亡くなっている)ケースです。

直系尊属の法定相続分は全部で遺留分は3分の1。つまり、亡くなった方が遺言で「遺産の全額を○○さんに遺贈します。」としていても、親は遺産全体の3分の1(両親2人が相続人であればそれぞれ6分の1)について遺留分の権利を主張することができるということです。

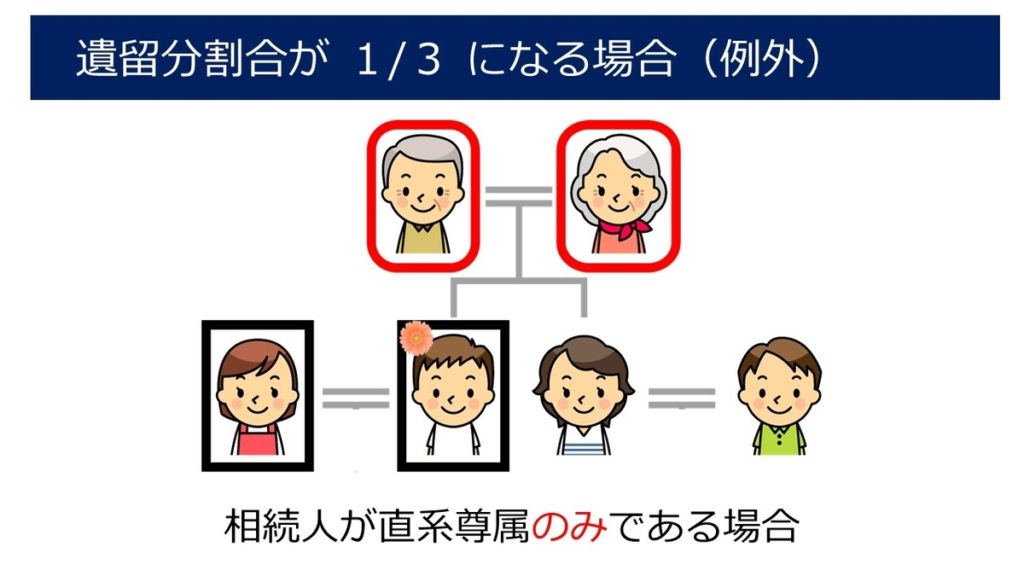

遺留分の割合が2分の1になるケース(原則①)

通常の遺留分の割合は2分の1になります。

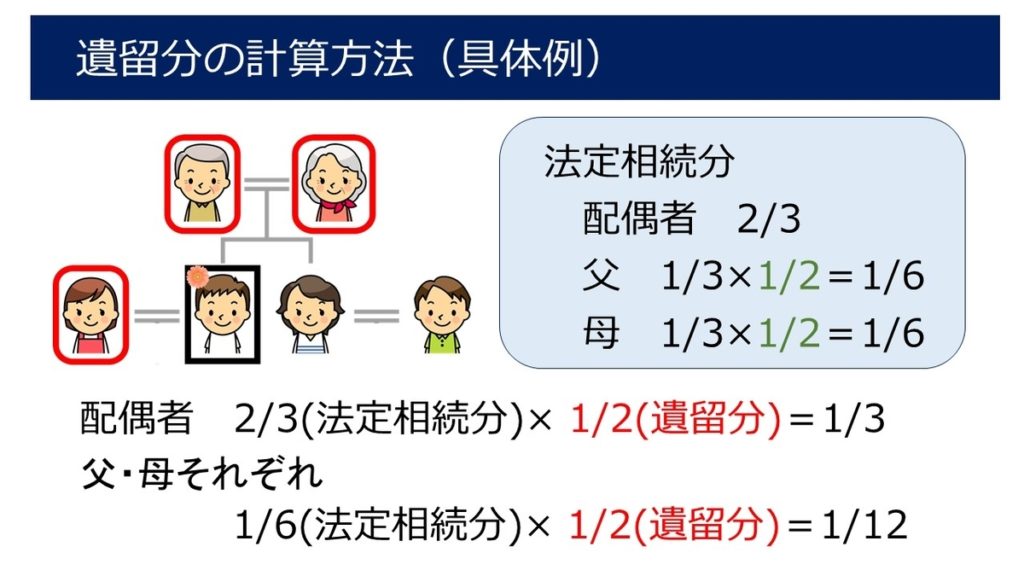

法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1になります。

遺留分としてそれぞれが主張できる金額を計算すると次の通りになります。

遺留分の割合が2分の1になるケース(原則②)

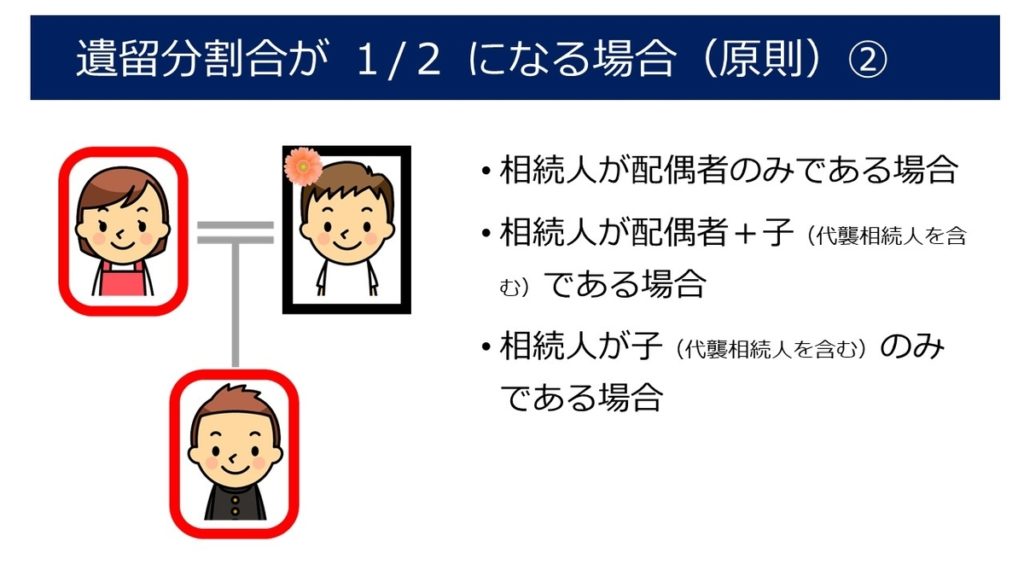

最もオーソドックスのパターン「相続人が配偶者のみである場合」「相続人が配偶者+子(代襲相続人を含む)である場合」「相続人が子(代襲相続人を含む)のみである場合」も、もちろん原則通り2分の1です。

遺留分の割合が2分の1になるケース(原則③)

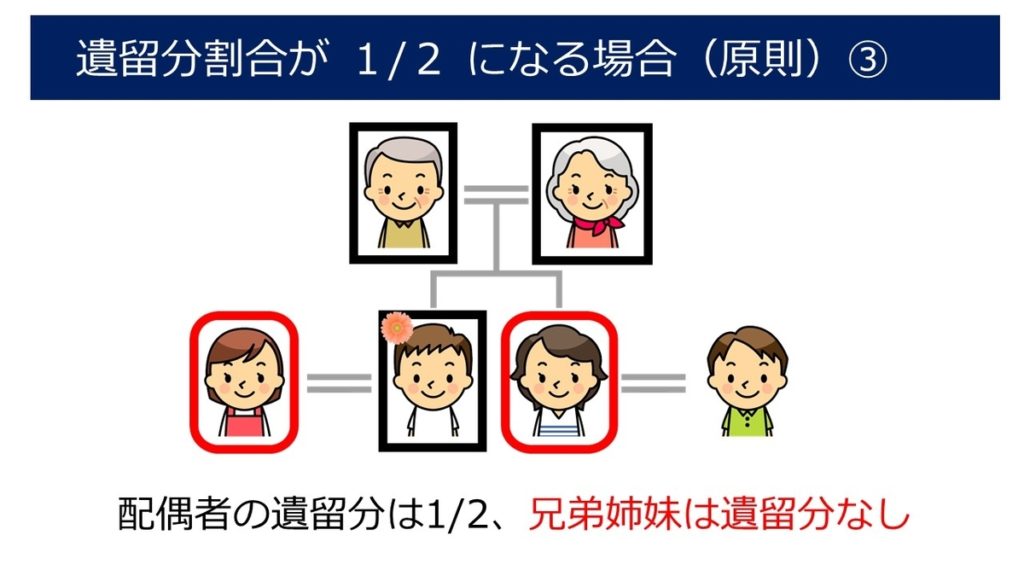

血族相続人が第3順位(兄弟姉妹)の場合、法定相続人は妻(法定相続分4分の3)と兄弟姉妹(法定相続分 全員で4分の1)になります。

兄弟姉妹に遺留分を主張する権利はないので、このケースであれば妻が3/4(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=3/8の権利を主張することができます。

遺留分の算定において基礎になる財産の確定

遺留分の算定において基礎になる財産は次の通りです。

[相続開始時の財産の額(時価)]+[贈与財産の額]-[債務の額]

贈与財産の額

計算式の「贈与財産の額」については、次のものが含まれます。

- 相続人に対する贈与:相続開始前10年以内の特別受益に該当するもの

つまり、特別受益に該当しなければ、遺留分算定の基礎となる財産に加算されません。 - 相続人以外に対する贈与:相続開始前1年以内のもの

- 贈与の当事者双方が遺留分に損害を加えることを知ったうえで行った贈与(1年超前であっても含まれる)

遺留分侵害額請求権の時効

遺言が特定の相続人の遺留分を侵害する内容であったとしても、その遺言が無効になるわけではありません。

ただし、遺留分を侵害された権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。

請求は必ずしも家庭裁判所にする必要はなく、内容証明郵便等で遺留分を侵害する者に侵害額請求の意思表示をすることになります。

時効は遺留分の権利者がその事実を知ったときから1年、または相続開始から10年の経過となっています。

遺留分の放棄

遺留分は権利ですから、その放棄は相続開始の前にも行うことができます。ただし、家庭裁判所の許可を得たときのみ有効になります。

「遺留分の放棄」は「相続の放棄」とは異なります。

「相続の放棄」は亡くなった方の権利義務をすべて引き継がないという意思表示なので相続前にはできません。しかし、「遺留分の放棄」は最低限の保証額を放棄するだけなので、一定の条件の下に認められています。

もちろん、遺留分の放棄をしても相続人としての地位はそのままですから、相続人として財産を取得することはできます。

なお、相続開始後であれば特に手続きをする必要はなく、他の相続人にその意思を伝えるだけ自由に遺留分を放棄することができます。